LA PERCHE FÉMININE ET SES SPÉCIFICITÉS Colloque LIFA-AEIFA

Crédit photo: Dépositphotos Rappels biomécaniques• Énergie cinétiqueEc = ½ x masse x vitesse²• Énergie potentiel de pesanteurEpp = masse x gravité x hauteur• Transfert d’énergieEpp = Ec – déperditionsdonc : mgh = ½ mv² – déperditionsgh= ½ v² – déperditions La hauteur du saut ne dépend donc que de 2 facteurs : la vitesse et

- Published in Articles par disciplines, Sauts, Spécificités Féminines

La folle histoire du record du monde du saut en hauteur par Pierre Godon

La devise des Jeux olympiques, c’est « plus vite, plus haut, plus fort ». Plus vite et plus fort, sans doute, mais plus haut, plus tellement. Le record du monde établi par le Cubain Javier Sotomayor à Salamanque en 1993 tient toujours : 2,45 m, 1 cm au-dessus de la barre transversale d’un but de foot. Longtemps inaccessible, il pourrait

- Published in Articles publiés, Sauts

UNE APPROCHE NOVATRICE DU SAUT EN HAUTEUR par Patrick LEGER

1)- L’impulsion : Des sensations, des intentions, des « images » : « par-dessus », « renvoi-tendu », « en percussion », « monter sur l’appui », « résistance » à l’écrasement, Des définitions fonctionnelles, biomécaniques, physiques : « passer sur l’appui », « conserver la vitesse », « déformation de trajectoire »,

- Published in Articles publiés, Sauts

LA CHAUSSURE DE SAUT EN HAUTEUR

LA CHAUSSURE DE SAUT EN HAUTEUR, UNE SUCCESSION D’INNOVATIONS par Thierry Blancon Matelas en mousse, pistes synthétiques… Après 1968, le matériel de saut en hauteur change totalement. Les chaussures de saut qui équipent les athlètes suivent cette révolution mais les transformations sont la suite d’une lente évolution qui avait débutée dès la fin du 19ème

- Published in Articles par disciplines, Articles publiés, Sauts

LE FOSBURY FLOP, UNE INNOVATION OU UNE CRÉATION ?

LE FOSBURY FLOP, UNE INNOVATION OU UNE CRÉATION ? A VOUS DE JUGER…par Thierry Blancon Un peu d’histoire… Au vingtième siècle, le saut en hauteur évolue. Les instances internationales souhaitent développer une épreuve qui ne soit pas un numéro d’acrobates… Le règlement interdit non seulement de prendre son appel à pieds joints mais aussi interdit

- Published in Articles par disciplines, Articles publiés, Sauts

L’importance de la Vitesse pour le saut en longueur

Crédit photo : Depositphotos L’importance de la Vitesse pour le saut en longueur, colloque de noisy Le Grand par Danièle Desmier Entraîneur de Salim Sdiri Éléments techniques fondamentaux : – sauter en longueur : c’est projeter son corps dans l’espace le plus loin possible en respectant le règlement (appel sur un seul pied, plasticine, etc..)

- Published in Articles par disciplines, Sauts

PIED RESSORT ET BONDISSANT, par Alain Troncal

Chez les sauteurs en longueur, un des objectifs de travail est d’optimiser l’efficacité du travail du mollet et de la cheville. Il est essentiel d’agir par une extension de la cheville qui suit immédiatement l’extension du genou. Explication : le triceps sural est constitué de 3 muscles. • Le soléaire est monoarticulaire • Les jumeaux

- Published in Articles par disciplines, Sauts

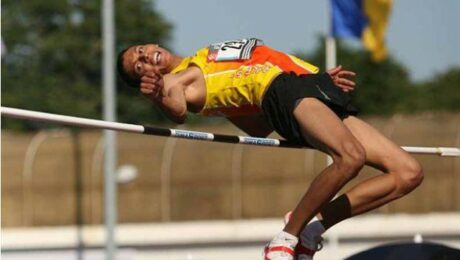

Etude comparative du saut en hauteur

Etude comparative du saut en hauteur à partir des bilans de la FFA en 2004 et 2011 par Juliette BALAGE de la commission de la Documentation et de l’Histoire L’épreuve de saut concernée est le saut en hauteur, sur les années 2004 et 2011 à la fois chez les hommes et chez les femmes. Cette

- Published in Articles par disciplines, Sauts