Les sprinteurs sont souvent confrontés dans leur carrière à une stagnation voire à une régression de leurs performances .L’entraineur doit alors émettre plusieurs hypothèses pour identifier les causes et les mécanismes de cet obstacle.

Une des hypothèses à soulever serait celle de l’installation d’une barrière de vitesse qui agirait comme un frein dans le fonctionnement de la contraction musculaire et qui serait l’explication d’une déficience dans les possibilités d’expression de la vitesse.

Lors d’un colloque sur la préparation physique, Frédéric Aubert évoquait la notion de « stéréotype rythmique » pour signifier l’installation d’une routine neuromusculaire qui entrainerait un blocage de la vitesse.

Pour comprendre il faut se représenter de façon très schématique et simpliste le mécanisme de la contraction musculaire lorsqu’on fait un mouvement. Il faut imaginer le système nerveux comme un réseau électrique constitué de milliards de fibres nerveuses, qu’on appelle les neurones et qui sont reliés entre eux par des synapses.

Quand un stimuli est perçu interne ou externe comme le coup de pistolet du départ, il se transforme alors en un influx nerveux qui se propage sous forme de signaux électriques (les potentiels d’action) jusqu’au système nerveux central (la moelle épinière et l’encéphale).

Ce SNC traite cette information pour la faire «redescendre » ensuite vers les cellules musculaires qui donneront alors l’ordre aux muscles de se contracter ou de se relâcher en fonction de la réponse à apporter à la situation.

La plupart des ces réactions qui construisent le geste sportif sont des réflexes moteurs. On pourrait parler de comportement automatique nécessaire à l’expression d’une vitesse.

Le problème de vitesse se pose quand le circuit électrique emprunté est toujours le même et que s’installe une sorte d’habitude fonctionnelle. Le muscle dés lors n’est plus surpris et s’enferme dans une forme de monotonie. On aurait là une des explications de la barrière de vitesse !

Il faut donc réussir à créer de nouvelles voies de propagation de l’influx nerveux pour améliorer la conduction neuromusculaire. C’est là que le travail de survitesse prend tout son sens. L’entraineur doit créer les conditions souvent artificielles qui vont permettre à l’athlète de courir plus vite que vite.

La 1ère condition est de créer une stimulation au dessus de la valeur seuil mais cependant très proche des possibilités naturelles de l’athlète. On peut proposer pour ça un travail en descente où l’athlète prendra artificiellement de la vitesse pour ensuite l’entretenir sur le plat.

Il faut trouver une descente de 5 à 8 degrés maximum qui se prolonge sur une ligne droite sur laquelle on disposera une dizaine de petites lattes rapprochées. L’athlète devra s’engager de façon importante dans cette descente pour ensuite être contraint de poser un pied entre chaque latte.

Il faut trouver une descente de 5 à 8 degrés maximum qui se prolonge sur une ligne droite sur laquelle on disposera une dizaine de petites lattes rapprochées. L’athlète devra s’engager de façon importante dans cette descente pour ensuite être contraint de poser un pied entre chaque latte.

La 2ème condition est de se confronter plusieurs fois à cette situation en restant à haut régime. Pour ça l’entraineur peut chronométrer ce parcours latté pour inciter l’athlète à maintenir un travail à haute intensité. On déclenche le chrono à la pose du pied dans le 1er intervalle et on l’arrête à la pose du pied derrière la dernière latte.

La 3ème condition est de donner la priorité à la qualité du travail et non à la quantité. Ainsi il faut donner une récupération complète entre les répétitions (2’ à 3’) et cesser l’exercice quand on observe une baisse de l’intensité. Celle-ci se manifeste par une augmentation du chrono, par une dégradation du geste, par une fatigue nerveuse signifiée telle que « je suis cuit ».

Il est important de comprendre que ce travail très couteux nerveusement mais aussi musculairement peut engendrer des blessures par saturation du muscle si les prérequis n’ont pas été travaillés en amont. En effet il est indispensable de faire un travail préparatoire à base de pliométrie, de gainage, de souplesse pour assumer ces hauts registres de sollicitation. De plus il est important de programmer cette séance sur un fond de fraicheur physique c’est-à-dire après 1 ou 2 jours de repos et plutôt en phase pré-compétitive.

Il est également utile d’associer à ce travail de survitesse, un travail de technique de course qui se fera dans une autre séance. En effet la contrainte matérielle qui nécessite d’exprimer une vitesse « extraordinaire » engendre une dégradation de la qualité du cycle de jambe (hyperfréquence).

La 4ème condition est la nécessité de varier les situations de survitesse pour ne pas risquer une nouvelle stagnation des performances. Il existe donc d’autres exercices qui tendent à provoquer un déséquilibre rattrapé par une accélération du déplacement. Le travail avec charge tractée suivi d’un « largage » en est un bon exemple.

En effet durant le court laps de temps de l’accélération provoqué par le largage, de nouvelles fibres nerveuses sont sollicitées.

Pour ça on peut utiliser une ceinture avec deux poignets. L’un court et l’autre retient le coureur quelques mètres avant de le lâcher par surprise: Attention cependant à la dangerosité potentielle de cet exercice.

On peut aussi utiliser un parachute pour créer la résistance à l’avancement puis ensuite se larguer soi-même

Enfin on ne peut que citer le travail fait par les sprinteurs français et mentionné cet été dans les médias, concernant l’utilisation d’outils innovants pour continuer à progresser.

C’est le cas de Guy Ontanon qui a convaincu l’INSEP de s’équiper d’un matériel allemand aux réglages très précis pour parvenir à mettre ses athlètes en situation de survitesse. Les athlètes sont reliés par un câble à une machine qui offre la possibilité de les faire courir au-dessus de leur vitesse naturelle maximale.

C’est le cas de Guy Ontanon qui a convaincu l’INSEP de s’équiper d’un matériel allemand aux réglages très précis pour parvenir à mettre ses athlètes en situation de survitesse. Les athlètes sont reliés par un câble à une machine qui offre la possibilité de les faire courir au-dessus de leur vitesse naturelle maximale.

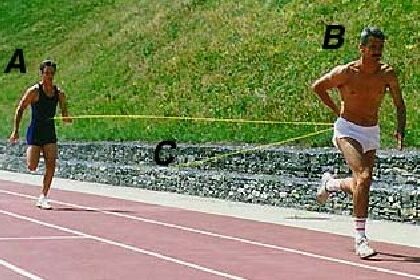

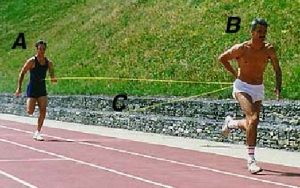

Les mêmes effets sont obtenus avec des ceintures de survitesse. L’exercice se réalise à deux. L’un placé devant (B) et raccordé à un point fixe (C) tracte le sprinteur (A) placé à l’arrière du dispositif.

Grâce à un système de poulie qui fonctionne comme un palan, le sprinteur voit alors sa vitesse augmenter artificiellement et de façon significative.

Conclusion

Le problème de la barrière de vitesse a été ici exploré par le prisme de sa dimension neuro biologique. Il est possible d’envisager d’autres facteurs, notamment ceux d’ordre psychologique et motivationnel. En effet lorsque l’on connait l’importance de la confiance et du mental sur la réussite, on doit aussi explorer cette dimension. Une des astuces est de priver l’athlète de ses points de repères habituels. Par exemple on lui prend des temps sur 55m ou 70m plutôt que sur 60m ou 70m.

En dépit de zones d’incertitude sur les origines de cette barrière de vitesse, la compétence de l’entraineur à faire progresser les sportifs qu’il entraine, relève aussi de sa faculté à interroger ses propres méthodes, et à comprendre que ce qui marche un jour, ne marche pas pour toujours.

Passez la survitesse

Photo: Frédéric Poirier

Hélène Bossé

Entraineur d’athlétisme BEE2

Enseignante agrégée en STAPS à l’Université Paris Est Créteil

Bibliographie :

« la préparation physique », M. Pradet, coll entrainement , édition INSEP

« La préparation physique moderne », A. Broussal, O. Bolliet, coll Counter movement

« Comprendre l’athlétisme », JL Hubiche , M. Pradet , coll entrainement, édition INSEP

![]() Pour adhérer à notre association ou avoir des renseignements, une seule adresse :

Pour adhérer à notre association ou avoir des renseignements, une seule adresse :

AEIFA, 16 rue Vincent Compoint 75018 PARIS

Courriel : aeifa@aeifa.com Internet : www.aeifa.com

You must be logged in to post a comment.