LA CHAUSSURE DE SAUT EN HAUTEUR, UNE SUCCESSION D’INNOVATIONS par Thierry Blancon

Matelas en mousse, pistes synthétiques… Après 1968, le matériel de saut en hauteur change totalement. Les chaussures de saut qui équipent les athlètes suivent cette révolution mais les transformations sont la suite d’une lente évolution qui avait débutée dès la fin du 19ème siècle.

On ne pourrait pas parler de saut en hauteur sans rappeler qu’au cours

des décennies, les chaussures ont apportées un gain supplémentaire à cette

spécialité.

Coïncidence?

Si les chaussures à pointes étaient très polyvalentes, elles sont devenues assez rapidement spécifiques. Plus de dureté, des pointes aux talons… C’est pourtant vers les années 50 qu’il faut concentrer notre attention. Jacques DUDAL se rappelle avec malice:

« En 1953, avec Victor SILLON, nous sommes allés à MOSCOU. Nous avons rencontré un entraîneur du nom de DYATCKOV. C’était un personnage rigoureux qui s’intéressait à tout. Victor a fait quelques démonstrations et notamment de notre dernière habitude qui consistait à placer une surélévation de quelques centimètres à l’appel. L’impulsion s’en trouvait modifiée. Le sauteur était obligé de « monter davantage sur l’appui » et de se servir de ses segments libres. Le dynamisme de l’impulsion et la verticalité étaient accrus. DYATCKOV semblait intéressé. «

« En 1953, avec Victor SILLON, nous sommes allés à MOSCOU. Nous avons rencontré un entraîneur du nom de DYATCKOV. C’était un personnage rigoureux qui s’intéressait à tout. Victor a fait quelques démonstrations et notamment de notre dernière habitude qui consistait à placer une surélévation de quelques centimètres à l’appel. L’impulsion s’en trouvait modifiée. Le sauteur était obligé de « monter davantage sur l’appui » et de se servir de ses segments libres. Le dynamisme de l’impulsion et la verticalité étaient accrus. DYATCKOV semblait intéressé. «

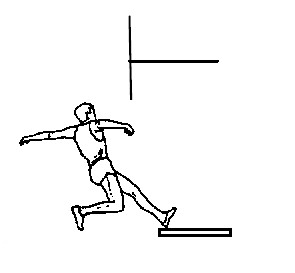

En 1955: Robert PARIENTÉ écrit que le suédois Bengt NILSSON avait montré à MOSCOU une chaussure à semelle épaisse. En 1957: le Soviétique Yury STEPANOV battait le record du Monde du saut en hauteur. La chaussure d’appel avait été transformée de manière à surélever de 3 à 4 cm l’avant du pied par rapport au talon! L’ingénieux DYATCKOV avait eu l’idée de placer un mini tremplin sous le pied d’appel (cf. dessin #1). Les petites idées font parfois du chemin.

Dessin #1, d’après un croquis de l’ÉQUIPE, le prototype mis au point par les Soviétiques (image fournie par Michel JAZY, Adidas).

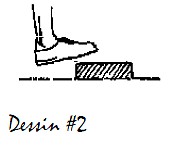

Beaucoup ont pensé que l’astuce consistait à surélever le pied d’appel par rapport à l’autre : l’épaisseur élèverait d’autant la hauteur du Centre de Gravité au décollage. Dans cette optique, la différence d’épaisseur entre le talon et l’avant du pied ayant été rapidement limitée à 13 mm certains ont essayé de ne pas mettre de chaussure côté jambe libre. Mais la semelle compensée offrait d’autres avantages. Le Dr ANDRIVET faisait observer que l’épaisseur augmentait le rendement du mollet:

« On s’est aperçu que surélever l’avant du pied par rapport au talon provoque un étirement, une mise en tension importante du mollet (cf. dessin #2). L’étirement du fuseau neuromusculaire entraîne une forte contraction réflexe du triceps sural et la performance s’en ressent sensiblement. »

« On s’est aperçu que surélever l’avant du pied par rapport au talon provoque un étirement, une mise en tension importante du mollet (cf. dessin #2). L’étirement du fuseau neuromusculaire entraîne une forte contraction réflexe du triceps sural et la performance s’en ressent sensiblement. »

Un modèle de référence…

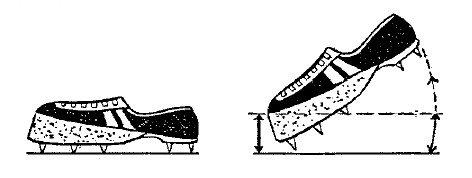

Dès les années 70, on arrive à un modèle de référence qui sert encore de base de construction aux modèles actuels (cf. photographie).

Dès les années 70, on arrive à un modèle de référence qui sert encore de base de construction aux modèles actuels (cf. photographie).

C’est la chaussure d’appel de Gislaine BARNEY, la première française à franchir 1,80 m qui est photographiée ici. Aujourd’hui, les sauteurs ne voudraient plus de ce type de chaussure qu’ils estimeraient, à raison, dépassée mais celles qu’ils portent aux pieds ne sont pas si différentes de modèles plus « vintages ».

Innovations, innovations & encore innovations…

La concurrence et la règlementation sur le matériel s’assouplissant, pas à pas, les constructeurs innovent depuis un quart de siècle. Pour premier exemple, le règlement autorise jusqu’à onze pointes par chaussure (ce n’était pas le cas dans les années 60-70): cette possibilité est totalement exploitée mais pour une adhérence encore meilleure des essais sont faits pour que les semelles soient antidérapantes sans pour autant perturber les sensations plantaires des sauteurs par le trop de reliefs qu’elles pourraient présenter.

Pour deuxième exemple, les matériaux, les textiles sont de plus en plus légers: les chaussures le sont aussi mais aujourd’hui ce confort ne nuit pas à la dureté de la semelle ou à la rigidité de la coque. C’est un point technique indispensable qu’impose une prise d’appel à la fois tonique et sécurisante.

DEMAIN ?

…

![]() Pour adhérer à notre association ou avoir des renseignements, une seule adresse :

Pour adhérer à notre association ou avoir des renseignements, une seule adresse :

AEIFA, 16 rue Vincent Compoint 75018 PARIS

Courriel : aeifa@aeifa.com Internet : www.aeifa.com

You must be logged in to post a comment.