Le relais 4x100m – Problématique du haut niveau

Le relais 4x100m – Problématique du haut niveau Témoignage de Jo Maisetti (Compte-rendu du colloque 2004) Préambule : Jo Maisetti a entraîné le relais national masculin de la génération des Bruno Marie-Rose, Max Morinière, Gilles Quenehervé, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal, ce fameux relais qui, de 1988 à 1991, a brillamment rapporté à l’équipe de

- Published in Piste

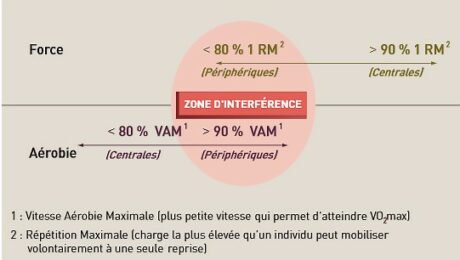

Force et aptitude aérobie, les frères ennemis ? par Dr Laurent Bosquet

Force et aptitude aérobie, les frères ennemis ? par Dr Laurent Bosquet (Département de kinésiologie, Université de Montréal) La pratique de la musculation a toujours inquiété les cardiologues. Leur vision, réductrice, limitait cette activité à une surcharge barométrique incompatible avec un système cardiovasculaire défaillant. Ainsi, l’objectif considéré comme primordial dans le réentraînement des cardiaques a

- Published in Athlétisme pour tous

DU CROSS A LA PISTE ÊTRE PERFORMANT par Michel Dish

La place du cross dans la carrière et la préparation du coureur de demi-fond. Michel Dish nous montre qu’il n’y a pas de vérités, mais propose quelques lignes de conduit Peut-on rester performant à la fois l’hiver en cross et l’été sur piste ou doit-on choisir l’une ou l’autre

- Published in Athlétisme à haut niveau

Être performant – Ajuster l’entraînement en fonction de son profil physiologique

Être performant – Ajuster l’entraînement en fonction de son profil physiologique. Conférence de Grégoire Millet. Etre performant – Ajuster l’entraînement en fonction de son profil physiologique. Conférence de l’Institut des sciences du sport, professeur Grégoire Millet. … Ajuster l’entraînement en fonction de son profil Nous vous invitons à regarder cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=TKgdHCA55OU&list=TLAr68tacwpt_JugVDsBamgS11FFB2FMeh

- Published in Athlétisme pour tous

« Accompagner les sprinters vers le haut niveau lorsque l’on est entraîneur de Club

« Accompagner les sprinters vers le haut niveau lorsque l’on est entraîneur de Club : Expériences, difficultés et ressources » Par Olivier Darnal Présentation de l’entraîneur : Activité professionnelle actuelle :Agent de la police ferroviaire SNCF. Titulaire d’une licence STAPS en management du sport. Moniteur fédéral. Ancien sprinter (N3 sur 60m, 100m et 200m). la

- Published in Athlétisme à haut niveau

Accompagner son athlète vers le haut niveau par Ph. Lefèvre

L’accompagnement d’un athlète vers le haut niveau implique une disponibilité quotidienne pour un entraîneur de club qui veut continuer par ailleurs à s’occuper des autres. Pour l’athlète la charge d’entraînement doit augmenter progressivement pour devenir parfois bi -quotidienne. En ont – ils tous les deux la disponibilité ? Seulement dans quelques cas particuliers, d’où parfois

- Published in Athlétisme à haut niveau

Former des athlètes de haut niveau par la voie de la plurispécialisation par Bertrand VALCIN

Les plus grands champions français sont passés par cette formation. Guy Drut, Stéphane Caristan, Jean Galfione, Ladji Doucouré, ont pratiqué les épreuves combinées au minimum jusqu’en cadet avant de se spécialiser et d’atteindre le haut niveau senior dans une épreuve donnée. De plus, en France les meilleurs sauteurs pratiquent les épreuves combinées à l’image d’Eunice

- Published in Athlétisme à haut niveau

LE SON, AMI OU ENNEMI DU SPORTIF ? par Pascale et Marc Polizzi

Le bruit est-il négatif ou positif pour le stress? Pas si facile de répondre, tout est affaire de contexte. Voyons en détail le contexte sportif… Introduction Dans la liste des stress que peut rencontrer tout sportif il y a ceux liés plus directement à son environnement. Dans ce cadre, deux de nos cinq sens peuvent

- Published in Médicalement votre

HYPERTHERMIE MALIGNE D’EFFORT par Elodie Lecante

ctobre 2012 en région parisienne, un dimanche de course, le départ d’un semi marathon va être donné en cette fin de matinée. La météo est particulièrement clémente, il fait pas loin de 20° en ce matin d’automne. Après 18 km de course, un homme est aperçu en train de tituber sur le parcours. Les secours

- Published in Médicalement votre

Le petit dictionnaire médical du coureur à pied par Fabrice BEDIN

Le petit dictionnaire médical du coureur à pied par Fabrice BEDIN, Ostéopathe DO Nous allons traiter aujourd’hui des différents termes médicaux utilisés à tort ou à raison par tout coureur. En effet, certains abus de langages ont abouti à la création de néologisme qui n’existent pas en médecine comme les foulures, les failures, … Ces

- Published in Médicalement votre