MARATHON AU FÉMININ par Amandine Le Cornec

MARATHON AU FÉMININ par Amandine Le Cornec Mais pourquoi 42,195km ? C’est une course mythique de 42,195 kilomètres, faisant référence au parcours effectué entre Marathon et Athènes du soldat grec Phidippidès, un messager lors de la bataille de Marathon contre les Perses en 490 avant Jésus Christ. Il courut annoncer la nouvelle de la victoire aux

- Published in Athlétisme de sénior à vétéran, Hors stade, Spécificités Féminines

Caster Semenya : Avantage ou pas ? Par Jean-Claude Vollmer

Caster Semenya : Avantage ou pas ? Par Jean-Claude Vollmer (Expert lepape-info, entraîneur) A l’heure où l’IAAF s’est prononcé une nouvelle fois sur la situation des athlètes hyperandrogynes en dévoilant de nouvelles règles d’éligibilité aux compétitions féminines, Lepape info vous propose de verser au dossier une étude factuelle de notre expert Jean Claude Vollmer (

- Published in Articles publiés, Athlétisme à haut niveau, Piste

La folle histoire du record du monde du saut en hauteur par Pierre Godon

La devise des Jeux olympiques, c’est « plus vite, plus haut, plus fort ». Plus vite et plus fort, sans doute, mais plus haut, plus tellement. Le record du monde établi par le Cubain Javier Sotomayor à Salamanque en 1993 tient toujours : 2,45 m, 1 cm au-dessus de la barre transversale d’un but de foot. Longtemps inaccessible, il pourrait

- Published in Articles publiés, Sauts

QUELLE APPROCHE POUR LE TRAIL ? par Jean Claude Le Cornec (1ere partie)

Cet article sera divisé en plusieurs parties afin de fluidifier votre lecture. Dans un premier temps sera présenté un questionnement à définir avant de vous projeter dans l’entraînement trail. Ensuite, je vous apporterais mon point de vue personnel et des conseils techniques dans cette approche du trail. Dans un troisième temps, je vous définirais les

- Published in Articles publiés, Entrainement Trail, Hors stade

UNE APPROCHE NOVATRICE DU SAUT EN HAUTEUR par Patrick LEGER

1)- L’impulsion : Des sensations, des intentions, des « images » : « par-dessus », « renvoi-tendu », « en percussion », « monter sur l’appui », « résistance » à l’écrasement, Des définitions fonctionnelles, biomécaniques, physiques : « passer sur l’appui », « conserver la vitesse », « déformation de trajectoire »,

- Published in Articles publiés, Sauts

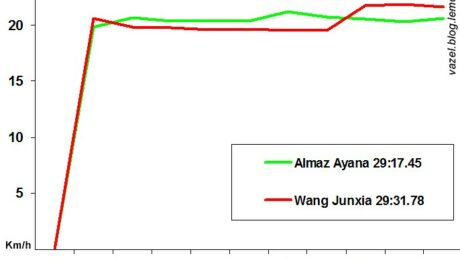

Almaz Ayana dépoussière le record du 10000 m par Pierre-Jean Vazel

NOUVEAU RECORD DU MONDE: 29 min17 secondes 45 Le record du monde de l’éthiopienne Almaz Ayana au premier jour de l’athlétisme à Rio a d’autant plus surpris que les 29 min 31 s 78 de la Chinoise Wang Junxia semblaient inaccessibles. Une analyse s’impose. Aussi impressionnante qu’elle paraisse, la marque de Wang ne reflétait pas

- Published in Athlétisme à haut niveau, Informations diverses, Piste

Zoom sur le Bungypump par Marie-Christine Clais

Quelle activité se cache derrière ce drôle de nom ? On vous dit tout sur ce sport issu de la marche nordique. Le Bungypump, qu’est-ce que c’est ? C’est une nouvelle forme de randonnée ou encore une nouvelle version de la marche nordique dynamique avec bâtons. La différence réside dans les bâtons qui sont désormais équipés d’un

- Published in Athlétisme pour tous, Hors stade, Marche Nordique

Colloque lancers minimes par Colette Ruineau

Le 17 novembre 2013, un colloque lancers se tenait à l’INSEP. Madame Colette Ruineau participant à ce rassemblement d’entraîneurs a eu l’amabilité de nous proposer son compte rendu qui ne concerne que les minimes. Le responsable du colloque était Stéphane Buczinski assisté de Freddy Servent et Walter Ciofani. Sujet principal : « que faire en

- Published in Athlétisme des jeunes, Lancers

Courir plus vite que vite pour continuer à progresser par Hélène Bossé

Les sprinteurs sont souvent confrontés dans leur carrière à une stagnation voire à une régression de leurs performances .L’entraineur doit alors émettre plusieurs hypothèses pour identifier les causes et les mécanismes de cet obstacle. Une des hypothèses à soulever serait celle de l’installation d’une barrière de vitesse qui agirait comme un

- Published in Athlétisme à haut niveau, Piste

LA CHAUSSURE DE SAUT EN HAUTEUR

LA CHAUSSURE DE SAUT EN HAUTEUR, UNE SUCCESSION D’INNOVATIONS par Thierry Blancon Matelas en mousse, pistes synthétiques… Après 1968, le matériel de saut en hauteur change totalement. Les chaussures de saut qui équipent les athlètes suivent cette révolution mais les transformations sont la suite d’une lente évolution qui avait débutée dès la fin du 19ème

- Published in Articles par disciplines, Articles publiés, Sauts