UN COUP D’EPEE DANS LES CARDIOFREQUENCEMETRE… par Denis Riché

La connaissance précise de l’intensité exacte à laquelle on effectue une séance donnée constitue l’un des enjeux de l’entraînement moderne, et sans doute l’un des facteurs de progression les mieux identifiés. La mesure de la fréquence cardiaque est perçue comme le moyen d’accéder à cette connaissance. Une récente étude confirme ce que nous pressentions. Comme

- Published in Articles généraux, Athlétisme pour tous

La fréquence cardiaque est-elle le garde-fou des intensités d’exercice ? par Pr Laurent Bosquet (Département de kinésiologie, Université de Montréal, Québec)

Organe sacré pour les Aztèques et les Egyptiens, siège des émotions pour les romantiques, le coeur laisse rarement indifférent (1) et les sportifs ne font pas exception. Le coeur d’athlète focalise le débat sur la relation risque/bénéfice de l’activité physique, de l’entraînement sportif et de la compétition, depuis la Grèce Antique (2). Le stéthoscope de

- Published in Articles généraux, Outils pour l'entraineur

Être performant – Ajuster l’entraînement en fonction de son profil physiologique. Conférence de Grégoire Millet

Être performant – Ajuster l’entraînement en fonction de son profil physiologique. Conférence de l’Institut des sciences du sport, professeur Grégoire Millet. … Ajuster l’entraînement en fonction de son profil Nous vous invitons à regarder cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=TKgdHCA55OU&list=TLAr68tacwpt_JugVDsBamgS11FFB2FMeh

- Published in Vidéos AEIFA

Le surentraînement dans les activités physiques de longue durée par Laurent Bosquet

Le surentraînement dans les activités physiques de longue durée : Étude de plusieurs marqueurs physiologiques par Laurent Bosquet L’histoire du sport moderne est parsemée d’exemples d’athlètes qui n’ont jamais eu le palmarès auquel leur talent les prédestinait. Peut être par malchance, mais aussi, souvent, par excès d’entrainement. La relation entre la charge d’entrainement

- Published in Entrainement Trail, Outils pour l'entraineur

QU’ EST – CE QUE LE OU LES SEUILS ? par Amandine Le Cornec – Boutineau

Cette question est une vraie problématique de jargon car outre le fait que vous entendez ou vous lisez qu’il faille vous entraîner au seuil aérobie, anaérobie, VMA, PMA ou même au « seuil », vous ne savez plus à quoi ça correspond ? Et que veulent-ils dire ? Pour autant, cette terminologie remonte à plus de

- Published in Articles généraux, Articles publiés, Athlétisme pour tous

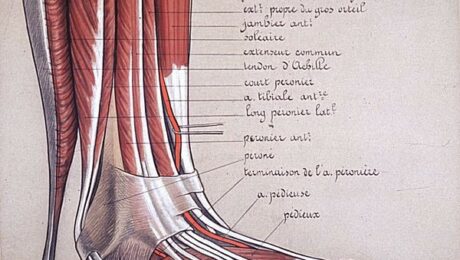

RENDRE LE PIED FORT ET INTELLIGENT par Dr Hubert ROCHER

Les temps modernes, la mode, nôtre civilisation ont conduit à emprisonner le pied dans des chaussures pas toujours très adaptées à la forme et à la dynamique du pied. Or le pied est une structure complexe et intelligente faîte de de dizaines de petits muscles, de multiples articulations, ligaments qui vont adapter le pied (avant-pied,

- Published in Articles généraux, Athlétisme pour tous

LES FILIERES ENERGETIQUES par Amandine Le Cornec – Boutineau

Les filières énergétiques dépendent du type d’effort sollicité. Selon l’intensité de l’activité physique, l’organisme n’utilisera pas les mêmes substrats énergétiques et ne produira pas de l’ATP (Adénosine Triphosphate) de la même manière. L’ATP est la principale source d’énergie directement utilisable par la cellule. Chez l’humain, l’ATP constitue la seule énergie utilisable par le muscle. Il

- Published in Articles généraux, Articles publiés, Athlétisme pour tous

Du patient à l’athlète un chemin possible par Serge Olivares (MK)

Une action de prévention du service Santé de la ville de Gentilly Colloque athlé/santé Inactivité et santé : En 2008, l’inactivité physique aurait été à l’origine de 5,3 millions des 57 millions de décès répertoriés à travers le monde. On a estimé que « 6 à 10% des quatre principales maladies non transmissibles (maladies cardio-vasculaires,

- Published in Médicalement votre

Mort subite du sportif Compte rendu de l’intervention du Dr AMORETTI

La mort subite du sportif représente 1200 à 1500 cas par an en France, dont 10 à 15 sportifs de haut niveau et une majorité d’hommes de plus de 35 ans. Définition de la mort subite : C’est une mort naturelle, ce qui implique la non prise de stupéfiants ou autre substances, qui n’est pas

- Published in Médicalement votre

Information sur la possibilité du retrait du certificat médical de non contre-indication par Elodie LECANTE

A la suite du sujet sur « la mort subite du sportif », évoqué dans un précédent article, l’annonce faite le 2 décembre 2013 sur Europe 1 par Valérie Fourneyron, Ministre des Sport, peu poser questionnement sur le bien fondé d’une réforme qui pourrait faire son apparition à la rentré 2014. Il s’agit de l’éventualité

- Published in Médicalement votre